| �����ݕ����j |

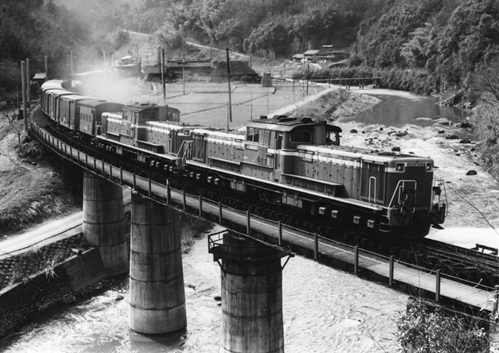

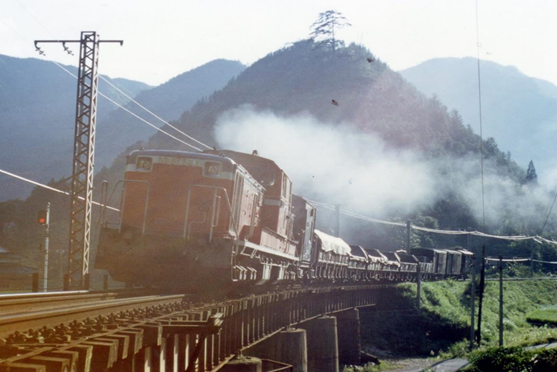

���̘H���̒���E���R�����ɂ͒J�c��������A�Q�T������z����݂��Ă��邪�A���݂͂d�e�U�S�`���P�@�łU�O�O�g���̉ݕ���Ԃ��������āA�S�O�j���^�g�O��œ����z���Ă���B

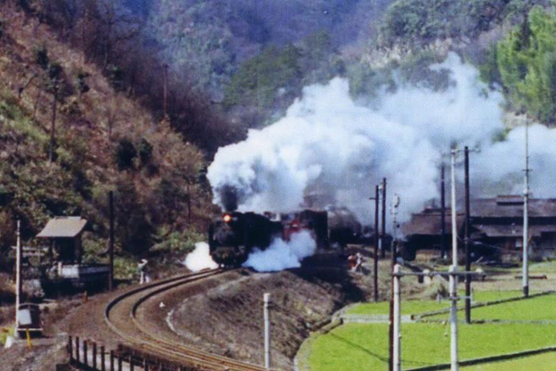

�S�O�N�ȏ�O�A�S�l�̏斱���ɂ��c�T�P�d�A�ݕ���Ԃ́A�U�Q�O�g�������E�����Q�O�j�����œ����z���Ă�������U��Ԃ�A�܂��Ɂh�ߑ㉻�̂���{�h�ƌ�����B�����Ɏ�����j���A��U��Ԃ��Ă݂����B

���f���ʐ^�́A��{�I���M���B�e�i�ꕔ�����ʐ^���A���H���������f���j�B

| �@ |

���X���d�A�������ł�������ł��������߁A�O����Q�Ԗ����@�֎��́A�������ł������B���������������ݕ�����Q�{�̂����A�P�{����@�����~�ɂȂ�ƁA�c�T�P�d�A�ƂȂ��Ă����B���̂��߁A�O�d�A�ɂȂ��m���́A�T�˂T�����������Ă����B

�����ɂȂ�ƁA�z���M�������o�����Ă������Q�R���������������|�����O�ɁA�h���C�����o�������Ă��܂��A�t�@���T�[�r�X�^�]���s���Ă����B�������������������Ă��A�������ł��h���C�����o�������Ă���B

�������A�����T�O�O�l�`��l�قǂ̃t�@�����K��A���n�ɂ��Վ��̂��ǂ������o�Ă����B�ڍ����������邪�A�P�X�V�O�N�P�Q���`�P�X�V�P�N�Q�����܂ŁA�B�e�n�L���������[�Ɂu�O�d�A�����v���N�����B

�P�X�V�Q�N�P���Q�R��

| �@ |

����d���F���T�O�O�`�U�O�O�g���������A�}���z����̂c�T�P�����萔�͂R�R�O�g���ł���A��@���K�v�ł������B�c�T�P�d�A�������\�����A�^�p�����s�����擪����Q�Ԗ��ɁA���̂c�T�P���t���A�O�d�A�ƂȂ��Ă����B

���c�T�P�O�d�A�E�擪�@����������������S�U�T����̌��@�A���ʋ@�����������������̉���S�U�R��Ԃ̌��@���A���ꂼ�ꖱ�߂��c�T�P���܂�Ԃ��^�p�ŁA���R�����������d�A�P�@���������B�����d�A�P�@�������w�������A�u�{���@�{�ΊD������Ґ��v�̑O���ɕt�������̂ł������B

�P�X�V�Q�N�P���R�O��

| �@ |

�����g���������A���n�ɂ������A�������z���E�G���W�܂����A�r�k�t�@���͂Q�V�O�O�l��������ꂽ�B�W�܂����t�@�������E�R���Ζ��́h�O�r�����h�����i�����܂����A�������̂m�g�j�E�P�X�����S���j���[�X�ł�����������������ꂽ�B

���Ȃ݂Ƀw�b�h�}�[�N���t�����̂́A�V���@���̃t�@���T�[�r�X�ł������B

�u����Ȃ�c�T�P�v�̃w�b�h�}�[�N���t�������߁A�h�Ō��̂c�T�P�O�d�A�h�Ƃ����������A�ꕔ�S���G���ł�������ꂽ���A�{�����Ō��������F�R���P�R���ł������i�{���Ȃ�R���P�S�����Ō��̂c�T�P�O�d�A�ł��������A�P�S���͂c�T�P�d�A�ł������j�B

�P�X�V�Q�N�R���P�Q��

| �@ |

���P�F�O���̂R���P�Q���i���j���A�Ō����z���c�T�P�O�d�A�ł������|���G���L�������邪�A�{�����Ō��͂������������B

���Q�F�����̂R���P�S���i���j�́A�����������ݕ�������P�{�E���ƂȂ����W�ŁA�c�T�P�O�d�A�ł͂Ȃ��A�c�T�P�d�A�������B

���R�F�R���P�T���i���j����A�_�C�������łQ�S�X�Q�������T�R�X�O���������ԍ��������A�u�c�c�T�S�{���c�T�P�v����������B

���S�F���N�P�O���Q���̃_�C�������ł́A�c�k�͂c�c�T�P����������A�T�R�X�O����u�c�c�T�P�{���c�T�P�v�ƂȂ����B

�P�X�V�Q�N�R���P�R��

| �@ |

����ł��A�B�e��͈�t�@�֎m������Ɏ��U��ƁA�������Ă���ł��낤�c�T�P�̃L���u����A�Ƃ��Ɍh�炵�Ă��������A������R�Ƃ��āA�����M���Ȃ����B

�����̎����A�c�T�P�O�d�A�͏����Ă������̂́A�c�T�P�d�A�ݕ�����͂T�{�c���Ă����i�U�S�U�T���E�V�W�T���E�V�W�V���E�T�T�X�S���E�T�R�X�Q���j�B�܂��V���ȓ��ł́A�c�d�P�O�d�A�{�c�T�P�ݕ�����i�O�d�A�j������ꂽ�B

�P�X�V�Q�N�W���P�W��

| �@ |

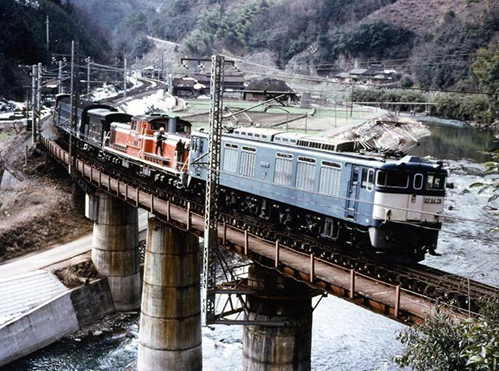

���R�܂ł̕�@���t�����ɘA�����ꂽ���R�́A�����̐��R�w�ɂ͂c�T�P�p�̓]�ԑ䂪�Ȃ��������߂ł���i�������A���݂͓P������Ă��邪�A�\���㐛���Ɂu�Ďq�̐��R�ԋ�ԗ�ԗp�̂W�U�Q�O�`�p�蓮���]�ԑ�v�͂������B

�����ݕ�����F���R���V�����́A���������O��@�܂���������@�ƂȂ�A�d�A�^�]�i���R�������������@�̂c�T�P�͌�����ς����A����Ԃ̕�@�ƂȂ�ׂ��ҋ@���Ă����j�B

���݂̔����ݕ��́A�d�e�U�S�P�@�łU�O�O�g�������\�����A�c�T�P�E�c�c�T�P�́A�V���̐��R�Ԃ̌����萔�F�P�@�E�R�R�O�g���A�d�A�E�U�Q�O�g���������̂ŁA�����Ґ��̉ݕ���Ԃɂ͕�@���K�v�������B

�P�X�V�Q�N�W���P�W��

| �@ |

�������A�c�T�P�E�c�c�T�P���Ƃ��Ɂu���֏�d�ʁF�U�O�g���v�ł���̂ɑ��āA�c�c�T�S�̂���͂T�U�g���ŁA���ΓI�ɋ�]���₷���A�u�c�c�T�S�`�ɂ�锌�����S�ʖ������͍���v�Ɣ��f����āA���R��c�c�T�P�Ƀo�g����n���āA�R�A�E�d�A���������p�ɓ]�p���ꂽ�B

���i�D�����c�k�ł��������A���i����ϑ��@�g���u�����₦���A�P�X�V�W�N�U���Ɉ��ނ����B

���������c�c�T�S���������ŁA�㔼�̂P�X�V�Q�E�R�E�P�T�`�P�X�V�Q�E�P�O�E�P�́A�V�������R���ɂ�����c�k�́A�u�c�d�P�O�d�A�i�펞�j�v�������g�p���ꂽ�i�ꕔ�c�d�T�O�j�B

�P�X�V�P�N�P�P���P�U��

| �@ |

�������Ďq(��)���V�������ݕ�����ɂ��ẮA�P�������c���A���͂c�c�T�S����������B

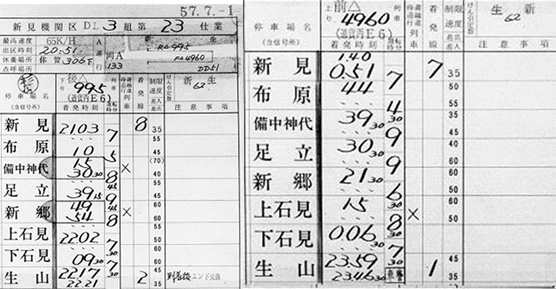

�������_���V���@���c�T�P�E�V���Ȗk���^�p��

�����R���V��������@

���������V�������ݕ���������B

���Ďq(��)�̐V���Ԃ̕s����ݕ���ԁi�P�����F6465ڥ6468�)

���_�C�������ł́A�Ďq�@��c�T�P�̔������^�p�͖����Ȃ�A�c�c�T�S�ɑւ�����B

�ʐ^������256���@�͐V���@�揊���ŁA�����Ȃ��Ďq(��)�̐V���Ԃ̉ݕ���������܂��ҋ@���Ă����B

�E����303���@�́A�Ďq�@�������B�Ďq�@���c�T�P�́A���_�C�������ł킸���R��(303�504�620)���������B

�P�X�V�Q�N�W���Q�V��

| �@ |

���������ł́A�c�T�P�Ƃc�c�T�P���������������N���������B

���킸���P���̂c�d�T�O�`�����s�������v���邪�A�ڍ����s���B

���������Ďq(��)���V�������ݕ�����ɂ��ẮA�c�T�P�������R�����c�����B

�������_���V���@���c�T�P�E�V���Ȗk���^�p��

�����R���V��������@

���������V�������ݕ���������B

���Ďq(��)�̐V���Ԃ̉ݕ���ԁi�R�����F475ڥ5571ڥ470ڥ474ڥ1492���1�{)

�摜��861���@�E473���@�́A�����470ڥ474������܂��ɓ����x��ł����B

�P�X�V�Q�N�P�P���T��

| �@ |

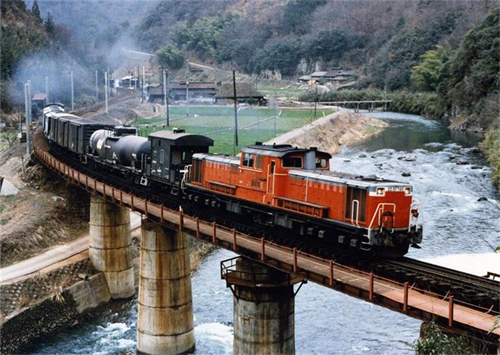

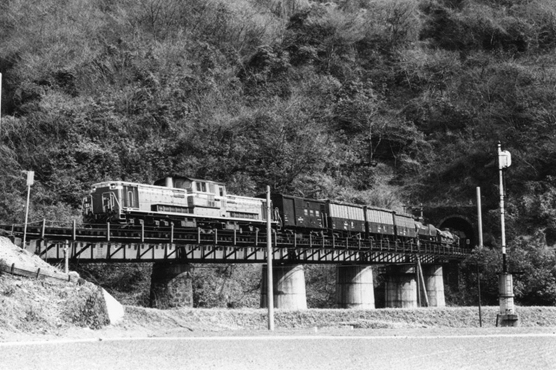

��������������������A���H�������s���t�����̂c�T�P���擪�������Ă����B��������ƂȂ��ẮA���������V�[���ł���B

�����Ґ����Ďq(��)���V�����E�ݕ�������{���@�́A�w�ǂ��c�c�T�P��������Ă������A���R���V������������@�ɂc�T�P����������ꂽ�B

�{���@�c�T�P�́A����̂S�V�O���E�S�V�S���������̂P�S�X�Q���݂̂������B

�L�n�P�W�P�n�������}�₭�����Ƃ�����s�������̂��߁A�����B�e���_�������p�������Ă��܂��Ă����A�c�T�P�O�d�A���l�A�z���M�����o������������V�[�������������ł����B

���N���z���ɂ����܂���A�c�T�P���D�J���f���炵���A���ł�����������c���Ă���B

�P�X�V�Q�N�P�Q���P�O��

| �@ |

���������̂��߂��A�܂��x��ł����@�֎�����������������B

�����B�e���A�E�����������ƁA�c�c�T�P�p���y�������^���N���[���[�����������̂��A���ł�������c���Ă���B����́A�������ɂ�����c�T�P���]�������Ƃ킸���ƁA����������������̂������B

�]�k�ł��邪�A�擪�̂c�T�P�T�Q�S�́A���S�����������R�����o�����āA�Ō��܂��V���@�����c���Ă������A���̔N�̂V���Q�R���t�����l�c�@�����]�������B

�܂��P�X�V�T�N�Q���R���A���S�㓡�H���Ō�������r�k�ƂȂ����B

�������������B�e�B

�P�X�V�R�N�P���W��

| �@ |

���V���@���c�T�P�i�P�W���j

�i�P�X�V�Q�E�P�O�E�Q�������_)

�P�X�T�E�Q�T�U�E�R�V�U�E�S�O�X�E�S�V�R�E�S�W�P�E�S�W�W�E�T�Q�S�E�U�U�T�E�V�T�W�E�V�V�S�E�V�X�V�E�W�R�V�E�W�R�W�E�W�U�P�E�W�U�X�E�X�R�V�E�P�O�U�V

���V���@��c�T�P�i�P�O���j

�i�P�X�V�R�E�R�E�R�P���_�E�������c�T�P�ŏI�c���^�]��)

�Q�T�U�E�R�V�U�E�S�W�P�E�S�W�W�E�T�Q�S�E�V�X�V�E�W�R�V�E�W�R�W�E�W�U�X�E�P�O�U�V

���������c�T�P����Ȃ��Վ����

�S�U�U���E�c�T�P�W�R�W�{���^�q���~�T

�V�������R���E�P�X�V�R�N�S���P��

���S�U�U�c���S�U�U�����ύX���^�]�B

�P�X�V�R�N�P���W��

| �P�R�F�T�T�V�P���E�c�T�P�W�R�W�{�z�L�{�� |

���荞�݂ʼn��͏o�Ȃ��͕̂������Ă������A���挧���̕Ďq(��)�̐��R�Ԃł͂c�T�P�͖w�nj����Ȃ��Ȃ��Ă����̂Łi��ԁE�����̂Q�����̉ݕ���Ԃ̂݁j�A�L�^���Ă����������ˍa���w�߂��ŎB�e�����B

�]���w�o���͓����̎����\������ƁA�U���R���A���ˍa���w�ʉ߂͂U���P�U���B�����̓܂Ƃ��������̒��A�c�T�P�̎p�͌����Ȃ��̂ɉ��x�����x���D�J���������Ă����B����́A���������z�I�Ȍ��i�ł������B

��x���̗�ԑ��̒J�c���ɒ��ޔ��͂���T�E���h��^���������Ǝv���Ă������A���Q�̐g���ł͊��킸�I������B

���߂Ă��ƂT�N�������܂�Ă���A�������������̃f���X�P�ŁA�X�e���I�^���ł��Ă����ł��낤�B

| �@ |

�V�������R�J�Ƃ̂P�X�V�Q�E�R�E�P�T�`�P�X�V�Q�E�P�O�E�P�̖N�Ԃ́A�V���̉��R�Ԗ��������i�p�Ƃ��āA�c�d�P�O�d�A�i�펞�d�A�j���i�o�������A�P�X�V�Q�E�P�O�E�Q�ȍ~�́A�������S���łc�c�T�P��������n�߂��B

�ȍ~���S�������܂ŁA���N�Ԃc�T�P�Ƃc�c�T�P�����������B

����́A�Ďq���ԏꔭ�̂P�S�X�Q��ԁi���݂̂R�O�W�Q��Ԃ̃X�W�j�̑O��@�ƂȂ邽�߁A�ҋ@���Ă���c�T�P�Ƃc�c�T�P�����q�ԗ�Ԃ̃X�i�b�v�ł���B���S�������O�̏ے��I�ȃV�[���Ƃ�������B

���r�k�u�[�������́A�~�n���B�e�͖ٔF��Ԃ������̂ŁA�������������������B

�P�X�V�R�N�R���Q�T��

| �@ |

�����������A��i�F�ł�����̂ɃX�m�[�v���E�������O���Ă����̂ɂ́A��a�����o�����B

�g�����Ȃ��Ă��Ă����̂ɁA�}���������̂ł��낤�B

�������_�ŁA�ꑫ�����ΊI�����R(��)�������S����������Ă���A�m�n�D�P�Q���L���ǂ���c�T�P���z�u�͂P�O���������Ă����B

�V�����Ďq(��)���S�������܂łP�T�����������������A�����c�T�P�́A838�E376�E837�E473�E256�̂T���݂̂������B

��473���@�͂������������A�R���R�P���������������l�c�@�����ٓ������B

�P�X�V�R�N�R���Q�T��

| �@ |

�P�X�V�R�N�R���P������́A�ΊI�̉��R�i���j�Ԃ��ꑫ��Ɋ��S����������Ă����B�����ŁA�����̐V���@��ł́A�u�z���M����t�߁v�����c�T�P�Ō�̎B�e�K�n�Ƃ��āA�r�k�t�@���ɑE�߂Ă����ƕ������B

������������S�������������A�V���@���c�T�P�g�p�������P�T�����P�O�������������B

���̎����A�J�c���z���̉ݕ���Ԃ́A�w�ǂ��u�c�c�T�P�{���c�T�P�v�̕Ґ��ł������Ƃ���A���̗�Ԃ̂ݑO�c�T�P�������̂ŁA�l�C���������B

�������Ȃ���A���̎B�e�̂P�N�O�ɂc�T�P�O�d�A�������Ă���́A��������K���r�k�t�@���͌������A���̗�Ԃ������Ō��������̂͂Q�O�l���x�ł������B

�P�X�V�R�N�R���Q�T��

| �@ |

�������c�T�P�Ō�̔��N�Ԃɂ����āA�J�c���z���E�c�T�P�d�A�ݕ���ԁi�S�V�S��ԁj���c���Ă������A����͐[��̎��ԑтɑ����Ԃ������B�l�����闝�R�́A���̓����A�L�n�P�W�P�n���}�₭�������S�����ݒ肳��Ă���A�����ł��C���ԂƂ̕��s�_�C�����\�Ȃ悤�Ɂi���z��Ԃ̑��x����j�A�c�c�T�P���{���@�ƂȂ�ݕ���Ԃ��A���Ԃ̉ݕ���Ԃɐݒ肵�����߂Ǝv����B

| �@ |

�M����ʉ߂̂��߁A�������Čy�₩�ȃG���W�������������āA�܂��͂c�c�T�P�A�����đ����ݎԂ��ʉ߂��A�Ō�Ɍ����ς������͋C�ŋt�����̂c�T�P���ʉ߂����B�ΒY���c�T�P�Ƃc�c�T�P�Ƃ̏o�͔�r���ł́A�c�c�T�P����p���[������i20���`30���j���߂��A���̎����c�T�P���h���������Ă���h�����������B

���d�����R�c�T�P�́A�P�T�X�O�o�r����i�ΒY���c�T�P�F�P�P�W�O�o�r�܂��͂P�Q�W�O�o�r�j�A�c�c�T�P�F�P�T�S�O�o�r�i�P�S�m���j�Ƃقړ����ł������B

�P�X�V�R�N�R���Q�T��

| �@ |

�E���͂T�S�U�����������Ă���Ă����A�l�c�@��b�T�V�����A�����̂c�T�P�S�W�W�E�^�����̂c�T�P�S�W�P�́A�����������t���V���@�������l�c�@�����]������Ƃ���ł���B

�������A���R�w�܂��s�������l���Ă������A���S�E���������m�F�����Ƃ���A�u�V���̂c�T�P�͂����w�������Ă��Ȃ���B�v�������āA����ړ�����̂���߂��L��������B

���ł킩�����������A�����c���^�]�ŏI���́A�������V�����E�T�R�X�O����������@�݂̂c�T�P�������悤�ł���B

�]���āA��͂����R�w�܂��s�����Ƃ��Ă��A�V���@���̂c�T�P���S�����ꂸ�A���͂��V���@�����������x�ނc�T�P��������Ȃ������悤�ł���B

�P�X�V�R�N�R���R�P��

| �@ |

�����������S�������������P�N�o���A�R�A�{���Ďq(��)�����������S�������W�����O�����_�������B

���C�Ȃ��X�i�b�v�ł��邪�A���v�����M�d�ȁh�T�P�`�ǂ����h�����сA�u�o�g�����n�����v�Ɓu�o�g�����n��������v�Ƃ����тł�������������B

�������E�R�A�{�������炸�A���a�S�O�N������v�����E������������ꂽ���i�ł��낤�B

�]�k�ł��邪�A�����̂c�c�T�P�V�X�V�́A���������A�����~�����}�[���n��A�������ł���B�E���̂c�T�P�U�Q�O�́A��R���w�����Ñ��ۑ����ꂽ���A�ߔN�����������ɂ���������A�B���������ꕔ�����i���W������Ă���B

�P�X�V�S�N�R���P�V��

| �@ |

�P�X�V�Q�N�W���ɁA�S�������ꏊ�łc�T�P�ǂ����̃v�b�V���v�����B�e�������������āA�c�T�P�Ɣ�r�������h�Ƃ����v������A�ƂĂ��V�N�ɉf�����B���̍��͂܂��d���H���͎n�܂��Ă��炸�A�|�[���͌����Ă��Ȃ������B�]���āA���܂��c�T�P������Ă��Ă����������͂Ȃ��A���͋C���Y���Ă����B�����̍\�z�����̔����ȕω��ɁA�T�N�̍Ό��̌o�߂��������B

�����n�_�͂P�T�D�Q��ł���A��y�₩���ʉ��ł��������A�c�T�P���l����������̂������B�����n�_�ł͂c�T�P��������Ƃ����x���������Ȃ������i�Q�T���������z�ł́A�c�c�T�P�������c�T�P����������j�B

�P�X�V�W�N�R���Q�X��

| �@ |

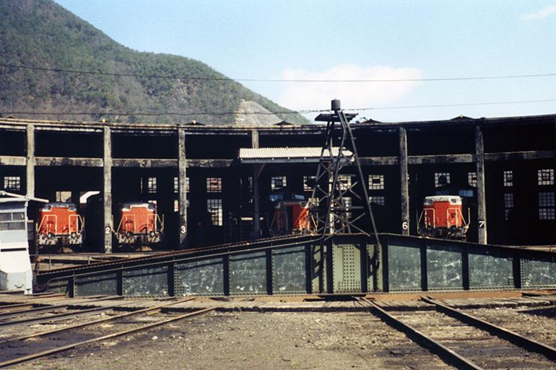

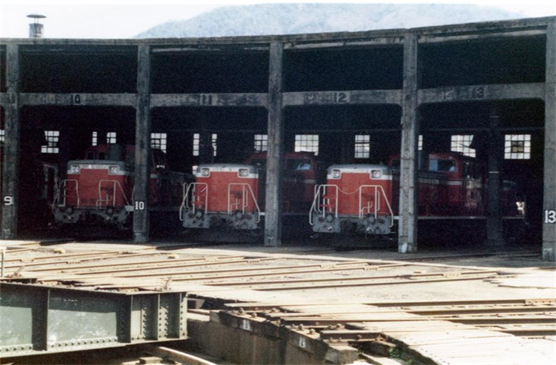

�@��̊J�݂͏��a�R�N�i�P�X�Q�W�N�j�P�O���Q�T���ŁA������S�W�N�O�̂P�X�V�O�N�U���ɂ́A�c�T�P:�Q�U���E�b�T�W�F�P�R���A���v�F�R�X�����̂r�k��ۗL���Ă����B�@�֎Ԃ̒������S�������Ȃ��A���݂Ƃ͊u���̊�������B

���̉摜�͊��S�������̂R�����O�ŁA���ɂb�T�W�̎p�͂Ȃ��A�c�c�T�P���������A�c�T�P���P�T���Ɍ������Ă����B�c�T�P�͋x�Ԃ̃J�}���ڗ��ŁA���ނ��߂������������̂������B

�����ĎB�e�B

�P�X�V�R�N�P���W��

| �@ |

���̍��́A�܂��r�k����̖ʉe��F�Z���c���Ă����B�����ȕω��͂��邪�A��`�ɁE�]�ԑ�����݂ŁA�������Ă���J�}���A�c�T�P�E�b�T�W����c�c�T�P�E�c�d�P�O�ɑւ���������A�Ǝv�����B

�c�k�̒ʏ�̕ێ��Ƃ́A�������p�c�c�T�P�̔z�u�����R�@��ł���ɂ�������炸�A�V���@��ōs�Ȃ��Ă����悤�Ȉ�ۂ������B

���̍��̉��R�@��c�c�T�P�z�u�����́A�Q�T���ł������B���̒��ɂ́A�T�O�O��i���o�[�@�̂ق��A��ԁF�S���@���܂܂�Ă����B

�����ĎB�e�B

�P�X�V�W�N�R���Q�X��

| �@ |

�O�q�̂Ƃ���A�@�֎Ԃ͂P������Ȃ��B�܂��A���Ԃ͓d�ԁE�C���Ԃ̒��������Ȃ��A��ԂɂP�P�T�n�d�ԁE�L�n�P�Q�O�n�C���Ԃ̒�������������x�ł���B�v���S�W�N�O�A�^�钆�ł����Ă��c�T�P��b�T�W���������グ�A�����܂ŋD�J���������A������ɍ\�����s�������Ă����A���̓����ꏊ�ł���Ƃ͓���v���Ȃ��B

�܂��ɁA�h�Y�����Y�h�̐S�n�ɂȂ�ꏊ�ł���A�߂��̌㓡�����ԗ����i���S����̕Ďq�@��j���A��r�I�����̖ʉe���c���Ă���̂Ƃ͑ΏƓI�ł���B�w�i�̎R�̗Ő����A�����������ꏊ�ł��鎖��@���Ɏ����Ă���B

�����ĎB�e�B�@�@�@�@

�P�X�X�X�N�X���P�Q��

| �@ |

���S�����������i�P�X�V�R�N�S���j�́A�u�c�c�T�P�d�A�{���t�{�Z�L�U�O�O�O�~�T���O���{�z�L�V�O�O�O�~�S���O���{���v���Ґ����������A�T�N�]�����ɁA���ΊD�����ރZ�L�U�O�O�O���p�������Ă����B

�����炩�͕s���ł��邪�A�P�X�V�T�N�O��ɁA�����ΊD�H�Ƃ���o�ׂ����ΊD�̂����A���ΊD�ɂ��Ă̓g���b�N�A���ɒu����������Ɛ��������B����d�����A���R�c�c�T�P�������萔�R�R�O�g�������Ȃ̂ŁA�P�@�������ύX�ɂȂ��Ă����B

�����B�e����W�N���̂P�X�W�U�N�P�O���A���S�����`�����p�~�������A�z�L�V�O�O�O���ύ����Ă������ΊD���A�����g���b�N���u��������ꂽ�B

�P�X�V�W�N�V���Q�T��

| �@ |

�܂�����Ґ��ɂ��Ă��A�z�L�V�O�O�O�ȊO�����`�����ݎ����A�������悤�ɂȂ����B�������́A�������������̂c�c�T�P�V�X�T���@�����������̂ŁA������c���Ă���B

�����������������p���R�@���c�c�T�P�z�u���ȉ��̂Ƃ��肾�����B

���P�X�V�W�E�R�E�R�P�����@�@���S�Q�W��

�S�E�V�V�U�E�V�V�V�E�V�V�X�E�V�W�O�E

�V�W�P�E�V�W�Q�E�V�W�R�E�V�W�S�E�V�W�T�E

�V�X�Q�E�V�X�R�E�V�X�S�E�V�X�T�E�V�X�U�E

�V�X�V�E�V�X�W�E�W�S�P�E�P�O�P�V�E�P�O�P�W�E

�P�O�P�X�E�P�O�Q�O�E�P�O�Q�P�E�P�O�Q�Q�E

�P�O�Q�R�E�P�O�Q�S�E�P�O�Q�T�E�P�O�Q�U

�P�X�V�W�N�P�Q���Q�X��

| �@ |

����ɂ��Ă��A�����l��R�q���Ɂu���R���z�������s�����������̂͂ĂȂ��������������䂭�v������ꂽ�A�i���n���N���z�����������āA�g�t���E��t���G���łȂ��Ƃ��i�F���������B

�����B�e�̂V�N�O�̂c�T�P�O�d�A�ŏI���O���ł͂�����������킦�Ȃ������A�������i�F�����������y���������ł����̂������B�z���c�T�P�O�d�A���ŏI��������s���Ă��炿�傤�ǂV�N���́A���n����������p�ł���B

�c�T�P�O�d�A���������d�ʊ��E��������r����ƁA�����p�����������̂ł͂��������A�������_�ł͂Ƃɂ������ɂ��A�����ΊD�H�����z��������������Ă����B

�P�X�V�X�N�R���P�R��

| �@ |

���̉摜�ł͕�@�͕t���Ă��Ȃ����A���R�̐V���Ԃł͂Q�T������z���������݂��邽�߁A���Ґ��̉ݕ���Ԃɂ́A�c�T�P�̎���Ɠ��l�ɕ�@���A�����ꂽ�B

�ݕ���Ԃ̕Ґ����[�ɂ͊ɋ}�Ԃ��A������A���Q���ݎԎ�̂̕Ґ��ł����������A�傫�ȓ����������B���݂��̂悤�ȗ�Ԃ������Ă���A�p�j�b�N�ɂȂ�ł��낤���A���̓����̔�d����Ԃ͂c�e�T�O���s�H���������i���̎B�e���_�ŁA�c�c�T�S�͎p������������j�A�S���ǂ��֍s���Ă��u�ʌ`�c�k�{�ݎԁv�ł���A�܂�Ȃ��Ƃ����̂��A�����̓S���t�@���̕]���ł������B

�P�X�V�W�N�V���Q�T��

| �@ |

�d���J�Ƃ̂R�N�O�̂��̔N�ɂȂ�ƁA�����Ƀ|�[�����₽��Ɨ����Ă���A���X�����Ȃ��Ă����B

���̉摜�́A�Ԃ��Ȃ��z���c�T�P�O�d�A���p�������Ƃ���������A�h���̋����z���ɖ�R��l�̂r�k�t�@�����W�܂������i�P�X�V�Q�N�R���P�Q���i���j�h���琔���āA�V�N��̎B�e�ł���B

�V�N�O�̂R��l�ɑ��āA���̎��͂�������l�ŎB�e�����B�������A���̓��A�S���t�@���ɏo��������͂Ȃ��A�c�T�P�O�d�A�̎���Ƃc�c�T�P�̎���̍�����R�Ƃ��Ă����B

�����ݕ��������@�́A�c�T�P�����������l���㕔��@�ł��������߁A���R���V�����������ݕ��������@���斱��������������i�d�A�����ł͂Ȃ������j�B�����摜�ł������@���斱�����m�F�ł���B

�P�X�V�X�N�R���P�R��

| �@ |

�����摜�̂P�X�X�O���A���̂P�X�X�Q���Ƃ��Ƀf���X�P�ŃX�e���I�^�������s�������A������������Ґ�����������A�T�E���h���������������i������Ō�����A�R�O�O�������M�������w���t���ɂ���j�B

���������S���t�@�����o���������͂Ȃ������B�u���g���E�d�e�T�W�E�c�e�T�O�E���^�d�@���A�l�X�����͓I���ԗ����������Ă��������ł���A�܂��c�c�T�P���������O���������Ă�������������������v����B

�]�k�����A�������Q�R���������́A�u�A�E�g�J�[�u�E�����\�E�����E�w�i���R�A���A���c�E�����B�e�\�i���j�v�ȂǁA�B�e�D�����������Ă���A�r�k�u�[���������ɂ��ꂾ���l���W�߂�������v����B

�P�X�V�X�N�R���P�U��

| �P�Q�F�P�X�X�O���E�c�c�T�P�P�O�Q�S�{�c�c�T�P�V�W�O�{�ݎ� |

�N���̂��߂��Ґ����Z�����A����ł��d�A�ƂȂ��Ă���̂́A�����ݕ����������@���t���Ă������߂ł��낤�i��@�^�p�́A�V�������R���������j�B

���W�Ԃ�Q���ݎԂ���őg�������A�ݕ���ԂƂ����̂́A�擪�ɗ��̂��r�k����c�k�ɑւ���������ŁA�u���a�̉ݕ���ԁv�Ǝv����B

�܂��A���������̂c�c�T�P���������g�S���E���F���W���������B�����c�����Ă���A�c�c�T�P���F���g�S���ƂȂ��Ă���A��������Ȃ����Ȃ�B

�܂������E�⏕�����肪�A���F�ł͂Ȃ��A��F�ƂȂ��Ă���B���W�G�[�^�[�J�o�[���A�c�c�T�P�E�T�O�O�����ŏI�O���[�v�Ƃ����Ȃ�A�u��̌^�v�ƂȂ��Ă���B

�P�X�V�W�N�P�Q���Q�X��

| �P�R�F�P�X�X�R���E�c�c�T�P�V�X�V�{�ݎ��{�c�c�T�P |

���@�͂܂��g���l���̒������A�Q�T���������z������A�z���M�������������ށB

�M�������ʉ������A�r�k�������l�ɁA���C���}�E���C���}�������ŁA�r�k�̂悤�ɁA�D�J�������܂���Ƃ��������ł͂Ȃ��������A���������������Ă����B

�A�����Ă���A�ݎ��Ɂu�؍��`�b�v�v���ύ��������A�h���a�h��������B

�u�d�e�U�S�|�P�O�O�O�{�R���e�i���v�Ґ����������ݕ�������W���ƂȂ��āA�Q�O�N�ȏ��o�����Ă���A�u�c�c�T�P�{�����ݎ��v���Ґ��ɂ́A�c�T�P���l����������������B

���擪�̂c�c�T�P�V�X�V�́A�i�q�ݕ����p�����A�~�����}�[���n�����B�������������ł���B

�P�X�V�X�N�R���P�U��

| �@ |

�V�������R�ԂŁA�ݕ���Ԃ̌㕔�ɂc�c�T�P��@���t���Ă����i�����萔���R�R�O�g���ȉ��̏ꍇ�͕t���Ȃ������j�B

���̉摜�́A��Ԃ��M����ʉߒ��̂��̂����A�{���@���|�C���g��ʉ߂��������肩��A�h�s�b�s�h�Ƃ����A���C���}�i�c�T�P�̏ꍇ�́A���ꂩ��V�����_�ɏ��C�𑗂�A���C�^�]�Ɉڂ�A�Ƃ����Ӗ����������A�c�c�T�P�̏ꍇ�́A���ꂩ��m�b�`������Ƃ����Ӗ��������j�������ꂽ�B

����ɂ��Ă��A�h���낻�̂��́h�̒n�`�ł���A���҂��ւ���Ă����͓I�ȏꏊ�������B���ĕz���c�T�P�O�d�A�����ꂾ���l���W�߂��̂́A���̕��i�̂悳������������Ǝv����B

�P�X�V�X�N�R���P�U��

| �@ |

���̊��S�������̔��N�O�A�P�X�V�Q�N�P�O���Q�����_�ŁA�V���@��ɔz������Ă����c�T�P�͂P�T���ł������Ƃ���A�X�R�V���@���������͕Ďq�E�l�c�E�Øa��Ȃǂɓ]�������B

���̂P�X�V�Q�N�P�O���Q��(�_�C��������)�Ƃ����̂́A�������c�c�T�P�̉c�Ɖ^�]�J�n���ł��������B

������ς���A�������ɂ����Ăc�T�P�Ƃc�c�T�P�����������̂́A���̓�����P�X�V�R�N�R���R�P���܂ł̔��N�Ԃł������B

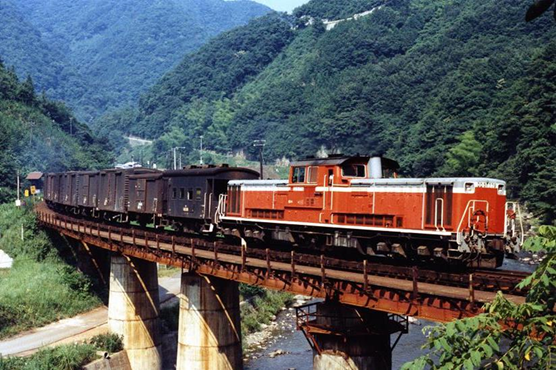

���̌�́A�摜�̂悤�ɂc�c�T�P����͋@�̎��オ�A��P�Q�N�������i�P�X�W�T�N�R���P�R���܂Łj�B�Q�O�P�W�N�ŁA�d�e�U�S����͋@�ƂȂ��ĂR�R�N�Ȃ̂ŁA���ΓI�ɒZ�������ƌ�����B

�P�X�V�W�N�P�Q���Q�X��

| �P�U�F�X�W�S���E�c�c�T�P�d�A�{�ݎ� |

�������Ȃ���A�d���J�ƒ���̉��R�@��d�e�U�S�́A�Q�E�X�E�S�O�̂R���݂̂������̂ŁA�O�q�̂Ƃ���P�X�W�T�N�R���P�R���܂ł́A�J�c���z���͂��̂悤�ɂc�c�T�P�d�A����͂������B

�J�c���z���̂c�c�T�P�d�A�̌����萔�́A�c�T�P�d�A�Ɠ����U�Q�O�g�����������A�Q�T������z���A�Q�X�j���`�R�R�j���^�g�ŏ���Ă����i�ݕ���ԉ^�]������d�Ȑ��ɂ��j�B

�c�T�P�d�A�́A�Q�Q�j���^�g�������̂ŁA�������������ŒJ�c�����z���Ă����B

�P�X�V�X�N�R���P�T��

| �@ |

�������V���w�ŁA����X�W�T�ݕ�����i�c�c�T�P�̃v�b�V���v���j������s�������������B���̂悤�����i�́A�����ݕ��E�c�c�T�P���������T�^�I�ȃV�[���ł������B

�c�T�P�ł���c�c�T�P�ł���A�d�e�U�S�ł���A�����R�n�̂��^�����A���������������t�����V���w�E�G�ɂ����āA�ݕ��������������������������Ă����B

�擪�̂P�O�P�X���@��������ɂ́A���C�g�[�p�z�[�X���t���Ă������A����͂��������ɂ����ẮA�r�f���v�����q��������V���ȓ��������Ă������߂ł���B

�P�X�V�X�N�R���P�R��

| �@ |

�����������ړ���i�́A�u������p�{�k���v�݂̂��������߂��A��r�I�w�������|�C���g������B�e���Ă����B

��������́A�����������^�����u�N�T�O�O�O�v�`���i����j���K���A�����Ă����B

���s���ăX�e���I�^�����s�������A�E�C���h�W���}�[���t���Ă��炸�������������߁A�����̂������̂Ƃ͂Ȃ�Ȃ������L��������B

���̂P�O�P�W���@�́A�V���ソ�����ɉ��R�@��ɔz�����ꂽ�B�V���@��c�T�P�u���p�V���@�̂P���ł���B

�P�X�V�X�N�R���Q�Q��

| �@ |

�����ꏊ���������B�e�\�����A�Ďq���������J�����A����w�i�����邳���Ȃ��Ă���B

���������͂܂��������H������������Ă��炸�A�܂��ː��E�ː����������A�w�i�E�������ƂĂ��������肵�Ă����B

���v���A�c�c�T�P��������������W�����A�Ȃ�����Ƃ����̂́A�͌^�����E�̂悤�Ȃ̂ǂ������������B

�����B�e�̂U�N�O�ɂ́A�������s���c�T�P��������ݕ�����E�Վ��q������i������j������ꂽ�B�c�T�P�������Ă����v�����Ƃ��������A���c�T�P�������Ă��Ă��s�v�c�͂Ȃ����͋C�������B

�P�X�V�W�N�P�Q���Q�U��

| �@ |

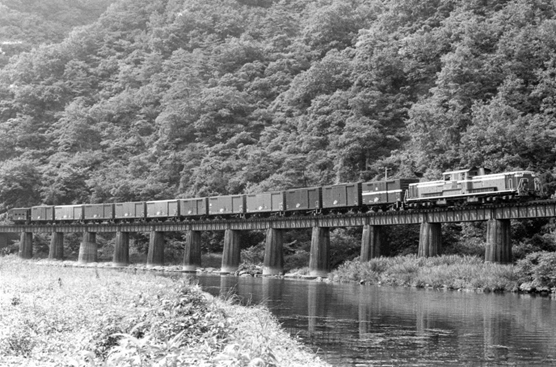

���R�w�Ō��@��ؗ����A���ˑ�R�܂ł͂قډ�����z�ł���B

���̗�Ԃ��ʉ߂��鍠�́A����ꂪ�����Ă���A���̂悤�ɂ��a�������ƂȂ�B

�R���e�i�ԘA�����w�ǖ����������̎���A�ǂ�ȉݎԂ��ǂꂾ���A�����Ă��邩������A����w�i�������Ă���B

�]�k�����A�����������ꏊ�Łu�L�n�P�W�P�n�₭�����v���B�e�������A���������n�����_���A�Ǝ������ɁA����������ꂽ�B

�h��R�͂����R���I�h�Ƃ����b���n�܂�A���́u��R���o�b�N���s���A�₭�����v�z�t���S���T�C�Y����ʐ^���˗����ꂽ�B

���N�R���������B�e���K�ꂽ���A�������v���o������B

�P�X�V�W�N�P�Q���Q�U��

| �Q�P�F�P�S�X�T���E�c�c�T�P�P�O�P�W�{�ݎ� |

�����ݎ�������Ґ��������B�c�T�P�������җ������������������ꏊ�����i�m�n�D�@�[�T���摜�������ꏊ�j�A�c�c�T�P�ł��W���r���ł������B

���d���J�����O�̂P�X�W�Q�N�U���P�T���A��q���ΊI���������������[�g���ύX���ꂽ�B�����摜�B�e�������S�N�������ł���B

���摜����������A�����������V���������r��b�H�����������Ă����l�q���m�F�ł���B

���������w�i���R�X�͂��܂������Ȃ����A����������ꂽ�����������́A����������肪���S���B��Ă��܂����߁A�B�e���������B

�P�X�V�W�N�V���Q�T��

| �@ |

���̂悤�ɁA�P�T���O�����ݕ�������B�e�����ꍇ�́A���ꂢ���Ґ����S���������B�u�Ί����n��Ȃ��S���v�ł������A���������ł���B

���̏ꏊ�́A�V���ȓ�̎B�e�n�Ƃ��ẮA�z�����l�ɗL���ł������B

���ɂP�X�V�Q�N�R���P�Q���i���j�ɂ́A�u�T���i���c�T�P�O�d�A�v�Վ����q��Ԃ�����A���̍ۂɐ������̂r�k�t�@�����K�ꂽ�ƌ����Ă���B

�c�T�P�������A�f�B�[�[���̎���ɂȂ��Ă�������߂ēS���G���ŏЉ�ꂽ�B

�ď�͑������Ȃ�L�т邽�߁A�t�H�Ȃǂ̕����悩�����悤�ł���B

���݂��̋����́u�T�C�N�����O���[�h�v�Ɏp��ς��A�c�����Ă���B

�P�X�V�W�N�V���Q�T��

| �@ |

�����������B�e�����ꍇ�A���̂悤����q�����炾�ƁA�ď��ł�������r�I�ڗ����Ȃ������B

�R�z�V�������R�J�����A�A�z�A���̃��C�����[�g���n�����m�������������ł��邪�A��d�������́A���̂悤���͌^�����E�̂悤�Ȃ̂ǂ��������������ꏊ���A�������������Ă����B

�������������V���w�E��Ό��w�t�������ɁA�k������������т����x���E��������������т����x���������悤���~�����ꂽ�A�������͂܂��Ƃ��������Z��������B

�������U�������āA���߂Ă��̂悤���摜������ƁA�������������d�e�U�S�|�P�O�O�O�����ݕ�����������A�S���t�@���������W�߂�̂�������B

�P�X�V�W�N�V���Q�T��

| �Q�S�F��`������DE101013�DD51797�DD511023 |

�����B�e�̂U�N�O�A�P�X�V�Q�N�R�����܂ł́A���ꂼ����u�������O�̂r�k�F�c�T�P�E�b�T�W�������p������ꂽ���B

���`���Ƃc�k���g�����킹�́A�r�k���l�ɂ悭����������������B���S����������T�N�o�������������A���ȊO���K����������A�@����������h�ƂĂ��������h�Ƃ�������������ꂽ�悤�������B

�d���H���ɂ���d�����u����������������ɂȂ�A���̐�`�ɂ������摜�B�e�̂Q�N�����̂P�X�W�O�N�H���A�����܂�����������ꂽ�B

���V���@���b�T�W�́A�c�T�P�����P�N�����p�������A�P�X�V�Q�N�R���P�T���̃_�C���������������Ȃ��Ȃ����B

�P�X�V�W�N�R���Q�X��

| �@ |

�r�k�����̃s�b�g���c�����Ă����ق��A���Y���������Ȃ��Ă������ȊO�́A�r�k�������ʉe���c���Ă����B

�������́A�摜�����ɁA�V�������������z���ł��������A������������g�p���̂悤�ł���B

���������L�n�P�W�P�n�E�c�c�T�P���������^���������ł��������A�������m�����d���������������Ă����B

�c�T�P�O�d�A�����������́A�������̃t�@�����z���M�������l�������W�߂��A�V���@���ł��������A�������̓t�@�����p���w�ǂȂ��������v����B

������������̂悤�ɁA�����������V���@�����摜��A�L�����w���������Ȃ��B

�P�X�V�W�N�R���Q�X��

| �Q�U�F�V�X�R���E�c�c�T�P�T�Q�O�{�ݎ� |

��������́A�c�T�P�������́u�t�c�T�P�{�ݎ��v���Ґ��ŁA�����S�T�j�������x�������������B

���v���A�u�t�c�T�P�v���^�]�́A�{���Ɂh�E�l�Z�h�ł��������v����B

�b�T�U�̂悤����������ꂽ�e���_�ł͂Ȃ����߁A�i�s�����O�������������S���������A�M���E�O���m�F�́A�^�]���������������������o�����s�������Ȃ���������ł���B

�摜���������́A�������x���������ŁA�������ɂ͂�����n���������A�Q�R��������B

��P���������́A�V�����������ɂ���A�z���c�T�P�O�d�A�����L���ɂȂ������Q�R���������́A�z��(�M)���V�����ɂ���B

�P�X�W�O�N�X���P�Q��

| �@ |

�L���Ȃ��̃|�C���g����́A���S���t���ƂȂ�B

�d���J���܂łQ�N���������������ɂȂ�ƁA�ː����͂ق������Ă����B�������A�ː��͂܂������Ă��Ȃ������B

�������Ȃ���A�J�[�u���O�����ː����������������������Ȃ̂��A�������~�����ꂽ�P�[�u�������߂ăJ�[�u���O�����~�����ꂽ�B

�]���Ă�����������h�O�d�A���S���h�́A�x�X�g�Ȃ��������ł͂Ȃ��Ȃ����B

���̂X�W�Q����́A�K���c�c�T�P�������Ɂu����������̃N�T�O�O�O�`���v���A������Ă���A��ې[�����̂������B

�P�X�W�O�N�X���P�Q��

| �@ |

�c�T�P�O�d�A�������ʒu�����B�e�����ʐ^���A�悭�S���G�����������������A�͌�����ł����Ă���O���ː��������邽�߁A�ڗ����Ă��܂�����������B

�摜��������P�Ԗ��ƂQ�Ԗ������r�ł��邪�A�c�T�P�O�d�A���������������⋭�H�������ꂽ�B

�c�T�P�O�d�A�������ĂX�������̂P�X�V�Q�N�P�Q���ɁA�������K�ꂽ���A���j���ɂ�������炸�A�������������Ă����r�H�����ł����������o���Ă���B

�{���ł���A������R�Ԗ������r�⋭�H���̂������A�P�X�V�O�N�Q���������A���������s�����\���ł��������A�h�������Ă����A�c�T�P�O�d�A�B�e�����z�������Ăق����h�Ƃ���������A�c�T�P�O�d�A��������܂ł��H������Ȃ��������������B

�P�X�W�O�N�X���P�Q��

| �Q�X�F�V�X�Q���E�c�c�T�P�T�Q�O�{�ݎ� |

����͂c�T�P���������������W�N�����B�e�ŁA����₭�����������킹�̂��߁A�z���M��������`�o���̂Ƃ�������E�ݎ������i�R�`�P�O�����x�j�́A������Ă͂��Ȃ������B

�c�T�P�������җ��������������������A�c�c�T�P�ɂȂ��Ă����̂悤�ɁA�җ����r�C���������Ă����B

���������X�e���I�^�������s�������A�^�]�m���}�C�N���C�t�����̂��A�����O�������J�����炵�Ȃ���A�׃P��g���l���ɐi�����Ă������B

�����̍��́A���Ԃ̃w�b�h���C�g�_���͂Ȃ������B

���S���e�n�ɂc�c�T�P�`�����Ă������������ɁA�O�ԑ�́u��d�A�^�C�v�v�₱�̂T�Q�O���@�̂悤�ɁA�u���d�A�^�C�v�v�̂��̂ȂǁA�l�X�Ȃc�c�T�P������ꂽ�B

�P�X�W�O�N�X���P�Q��

| �@ |

�����ꏊ�́A�ߌ������t���E���t���ƂȂ邪�A�w�i�̂悳�E�w�i�M�����j�����������E�c�T�P�O�d�A�v���o���ꏊ�Ȃǂ����R�ŁA���x���K��Ă����B

���R���V�����́A�c�c�T�P�P�@�������萔�R�R�O�g���ł��邩��A�A��������������ƁA�����炭�萔�������������v����B

���̂��߂��A�җ����r�C�����o���Ă���B

�������́A�X�W�Q���`�P�X�X�Q���`�V�X�Q���`�X�W�S�����B�e�������A��������P�@�����i�V�X�Q�����펞�P�@�����j�������B

�P�@�����ݕ�����́A�d�A����r������ʐ^����͂��������Ȃ����A�^���͂ނ�������������̂ƂȂ�B

�P�X�W�O�N�X���P�Q��

| �R�P�F�X�X�Q���E�c�c�T�P�V�X�W�{�c�c�T�P�{�ݎ� |

�c�c�T�P�d�A�́A�d���J���������Q�N�W�����������A�P�X�W�T�N�R���P�S���_�C�������ŁA�������ݕ��������@���d�e�U�S�������܂��������B

����́A�c�c�T�P���u�������邽�߂̂d�e�U�S�E�O�ԑ�̉��R�@��z�u�������킸���R�����������߂ł���B

���̎B�e�̂P�O�N�O�܂ł́A�c�T�P�O�d�A�B�e�̐�D�̃|�C���g�Ƃ��āA���d�܂Ő������ꂽ�u��������v����̎B�e�����A���̍��͂܂����̐L�тȂ��A�ď�ȊO�ł�����̂悤�ɎB�e�\�������B

�Q�O�P�W�N���݂ɂ����Ă��A�ː����E�P�[�u�����͓��R���̂܂܂����A���̐����ɔ����A���̈ʒu����̎B�e�͕s�\�ƂȂ��Ă���i�ɏ��X�y�[�X�̉͌���S���[���H�e�̂ݎB�e�\�j�B

�P�X�W�Q�N�Q���P�U��

| �@ |

�d���J���܂łT�����������������������A�����ː��������A�ʓd����������B

�m�n�D�S�T�`�m�n�D�S�X���摜�B�e������A���P�N���o�������B�e�����A�P�N�����������i�W���Ă����B

�d�e�U�S�V�X���́A�������b�{�@��������������̂O�������X�g�i���o�[�ł���B

�����̂c�c�T�P�����S�Ԃ炳����ŁA�A�C�h�����O�����������悤���L�����Ă���B

�z���M�������Z����������A�C�J�ꐺ�ŏo���`��P��g���l�������J�̂悤�ȁA�b��������炵�Đi�����Ă������B

�����c�c�T�P�̃����{�[�h�ȂǂɁA�E�������X���Y�����m�F�ł��邪�A�������������������̂������߂�������B

�P�X�W�Q�N�Q���P�U��

| �R�R�F���X�V�T�Q���E�d�e�U�S�P�T�{�c�c�T�P�{�z�L���{�c�c�T�P |

�����B�e�̂P�O�N�O�́A�c�T�P�d�A��c�c�T�S�{���c�T�P���Ґ����ݕ�������擪�������Ă������A�܂��Ɂu�P�O�N�Ђ����v�ł������B

�u�ݕ���������@���ϑJ�v�ɂ����āA�������z���ł����m�����������ł������i�c�T�P�d�A�܂��͂c�c�T�P�{���c�T�P���c�c�T�P�d�A���d�e�U�S�E�O�����j�B

�������A���S�������E�c�k���`�d��������ɂ����āA�m���������S����������킸���R�N�T�������d���J���������B

�������́A���S����������X�N�R���������d���J���ł������B

�P�X�W�Q�N�Q���Q�Q��

| �R�S�F�X�X�Q���E�c�c�T�P�V�W�T�{�c�c�T�P�P�O�Q�P�{�ݎ� |

���R����Ό��Ԃ͂W�D�V�j���B���̋�ԁA�c�T�P�d�A�͂Q�T���i�\�葬�x�F�Q�P�j���^�g�j�A�c�c�T�P�d�A�͂P�U���i�\�����x�F�R�R�j���^�g�j�Œ���ł����B���s�̂d�e�U�S�́A��Ԃɂ������������̂́A�P�@�łP�S�����x�ő��s���Ă���i�\�葬�x�F�R�V�j���^�g�j�B

�c�c�T�P�E�c�c�T�S�Ƃc�T�P�Ƃ̌��z��ԋύt���x�̔�r�ł́A�O�҂���P�O�j���^�g�����Ă������A����́A�O�҂����x�ш�ɂ�����炸�A�قڍō��o�͂��ł�������ɂ����̂������B

���c�c�T�S���������ő��o���͂P�Q�T�O�o�r�ŁA�ΒY���c�T�P�Ƃق������B

�P�X�W�Q�N�Q���P�X��

| �@ |

�z���M�����ʉ����A���m�b�`�����ŁA�P�T�D�Q���������z���������Ă������߁A�җ����r�C���������Ă���B

�d���J�ƂP�����]��o�߂������_�ł̎B�e�����A�ݕ���ԗp�̂d�e�U�S�`���A���̎��_�ł͂S�O���@�����Ȃ��A��͋@�͈ˑR�Ƃ��Ċ��S�ɂc�c�T�P�`�ł������B

�ː����E�ː��E�c�c�T�P�����̂R�����������A�P�X�V�R�N�i���a�S�W�N�j�R���܂ł��������c�T�P�����ݕ�������卷�Ȃ�����������B

�ߔN���^�����A�u�J�c���z���E�c�c�T�P�d�A�{�����`�L�v�i�������V�����j�������������A��������@�t��������J�c���z�����s�����A���������������ł��낤�B

�P�X�W�Q�N�W���Q�O��

| �R�U�F�V�������R���F�c�c�T�P��@�^�]�����\ |

�c�c�T�P�`��@�́A�P�X�W�T�N�R���P�S���_�C�������Ŕ�������@���p�~�E���R�i���j�̕Ďq�i���j�Ԓ��ʉݕ���Ԃ̊��S�d�e�U�S�����Ȃ����܂ŁA�������B

�c�c�T�P�`�̃v�b�V���v���^�]�́A�Q�O�P�W�N���݂ł��S�������Ȃ����A���̓����͔���������{���ł�����ꂽ�B

���ڂ��ׂ��́A��͂�Q�T������z��Ԃł̏��v���ԂŁA�Ⴆ�Α������V���ԉ����Ԃł͂X���S�T�b�ł���i�c�T�P�`�̃v�b�V���v���͂P�U���j�B

�u�����ݕ�����F���R���V�����E�c�c�T�P�d�A�v�ƂȂ��ȑO�́A��������F�u�c�T�P�d�A�F�Q�T���v�u�{���c�c�T�S�{������@�c�T�P�F�P�W���v�u�{���c�c�T�P�{������@�c�T�P�F�P�W���v�����v�����ł������B

�t�����f�B�[�[���@�֎��́A���x����ɂ�����炸�ق��ō��o���������ł���̂������ŁA�c�T�P����@�Ƃ����A�������ꍇ�A�������z�^�]�ύt���x���������A�J�c���z�����^�]���x�����߂Ă����B

�P�X�W�Q�N�V���P��

|

||

|

||

�^�������ʉ����́A�ݕ�������������ˑ�R�w���ύX����Ă���A�����ɂ����Ă��P������Ă��܂��Ă���B

�����̂܂��������R�A�{�����}�����A�����ł��S�������Ȃ��A�L�n�P�W�P�n���܂����}���������������������B

�������ݕ�����ɂ����Ă��A�d�e�U�S�|�O�������������Ă������A�܂��܂��c�c�T�P������������B

�������́A���R�@�����c�c�T�P���Q���ݎ�������ݕ�������������āA���������ʉ����Ă������B

���Ȃ݂ɁA���������R�A�{�������E���m�R�����d���J���͂��Ă��炸�A���^�q������������A�Ďq�@���c�c�T�P�z�u�������S�����̂W�S�����������B

�P�X�W�R�N�P�P���Q�R��

��L�̏斱�������\�̂Ƃ���A�V�����z���ԁi�R�D�X�j���j�̏��v���Ԃ͂V���������i�\�葬�x�F�R�R�j���^�g�j�B

���̎B�e���̈�ۂ́A�ׂ���r�I�y���������߂��S�O�j���^�g���炢�̑��x���o�Ă����̂ł́H�Ǝv�����B

�ȑO�ɁA�������s���u�c�T�P���@�t�ݕ���ԁv�̘^�����Ă����̂ŁA�c�c�T�P�ɂȂ��Ė��炩�ɑ��x�������A�Ɗ������B

�������Ă���Γ��R���ڂ��W�߂�ł��낤���A���̍��́h�����n���̂c�c�T�P�S�����h�ł���A���͂��u���S�^�ԗ��I�����[�v�Œ������Ȃ��A�S���t�@���Ƃ����������͂Ȃ������B

�P�X�W�S�N�X���Q�R��

| �@ |

�ߔN�܂������Ă����A�Ζk�{���c�c�T�P�́u�������i�M�j�ԁE�W�O�V�Q��ԁv���A���s�����悭���Ă���������������B

���ƁA�����̉��R�@��^�p�őS���B��ł������I���������́A�d���J�ƌォ���@�p�~�̂P�X�W�T�N�R���P�R���܂Łu�d�k�^�c�k���ʉ^�p�v�����݂������ł���B

�]���āA���݂̂R�O�W�Q���ɑ�������A�S�X�U�S���ł́u�O�c�c�T�P�{�{���d�e�U�S�{�ݎԁv�Ƃ����Ґ������������ł����i�����g�́A�c�O�Ȃ��疢�B�e�j�B

�P�X�W�S�N�X���Q�R��

| �@ |

�Ƃɂ������ɂ��A�R�A�n�������S�ł����߂Ă��d���̂��߂��A���ړx�������A�n�����[�J���s�u�j���[�X�ł������ꂽ�B

�d�e�U�S�S�O���@�́A�P�X�V�X�N�U���ɁA�b�{�@���������R�@�����]�����Ă������A�P�X�V�X�N�P�P�����Ďq�@���������o���ƂȂ��Ă����B

�]���āA�����摜���Ďq�������o����Ă������̂��̂ł���B

�����B�e�̂T�������A�P�X�W�P�N�W�������R�@���������Ă���B

�P�X�W�Q�N�V���P�����������d���J�������̂d�e�U�S�́A���̂S�O���@�����߂R���i�Q�E�X�E�S�O�j�ł������B

�Ȃ������B�e���A�d�e�U�S�S�O������ɁA�P�P�T�n���W������Ă����B

�P�X�W�P�N�R���P�U��

| �@ |

���R�@���d�e�U�S�z�u�́A�����L�������Ƃ���A�����R���i�������d���J�������j�ł������B���̂��߁A�d���J�ƌ�����炭�͉ݕ���Ԃ̎�͂͂c�c�T�P�ł������B

���̂X���@���A�d���J���S�������̂P�X�W�Q�N�P�P���P�X���t���ŁA�m���@���������R�@���ɂ���Ă����B

�d���������Ȃ��������A��������́A�d�e�U�S�����^�p�ł��������L�����Ă���B

�d�e�U�S�����^�p�̂��߁A���R�V�������R������@���t���Ȃ������B

���d�e�U�S�����萔�F�U�O�i�U�O�O�g���j

���c�c�T�P�����萔�i�V�������R�j�F�R�R�i�R�R�O�g���j

���c�c�T�P�~�Q�����萔�i�V���̐��R�j�F�U�Q�i�U�Q�O�g���j

�P�X�W�S�N�T���P�W��

| �R�F�S�X�U�P���E�d�e�U�S�R�{�ݎ� |

����������A�V�������R������@���p�~����A���N�������̂ł����A�����������d�A�����ݕ�����E��������@�t�ݕ�����������Ȃ��Ȃ����B

�܂����R�@���d�e�U�S�|�O�ԑ�z�u�ʐ����A�]���̂R������W���i�P�E�Q�E�R�E�W�E�X�E�P�P�E�P�Q�E�S�O�j�ɑ��������B

�������Ȃ���A�������_�ł͂܂��R���e�i������͂���Ă��炸�A�Q���ݎ����������Ґ��������B

�����摜�́A�d���J�������R�N�o���������̂��̂ŁA���������Ɂu�d���J���R���N�L�O�E�d�e�U�S�O�d�A�q������v���������B

�P�X�W�T�N�W���Q��

| �@ |

�������_�ŁA���R�@���c�c�T�P�E�d�e�U�S�����^�p�ŁA���R���V������������q������Q�����^�]����Ă������A��������d�A�E�O�d�A�ł��^�]�ł͂Ȃ������B

�P�X�V�Q�N�Q���E�R���ɁA���R���V�����ŁA�c�T�P�O�d�A�����q������́A���v�W���^�]���ꂽ���A�d�e�U�S�O�d�A�́A����������ł������B

�P�X�W�T�N�R���ȍ~�A���R�@���d�e�U�S�͂W���Ԑ��ƂȂ�A�����i���o�[�̂P�`�R���@�������Ă����B���̂R���������q���O�d�A�ƂȂ������ŁA�������b���ƂȂ����B

��������擪�̂R���@�́A���{�����̃w�b�h�}�[�N�������t�����Ă����B

�P�X�W�T�N�W���R��

| �T�F�X�X�R�W���E�d�e�U�S�O�d�A�i�P�{�Q�{�R�j�{�P�Q�n |

���H�����Ȃ�A�d�e�U�S�̃g�b�v�i���o�[���擪�ł������B�w�b�h�}�[�N���u�������d���J���R���N�v�����L����A�u�O�d�A�v���������L������Ă����B

�X�e���I�^�������s�������A�C�J�͂Q���������B�擪�P���@�ƂQ�Ԗ��̂Q���@�����炵�Ă������A�R�Ԗ��̂R���@�����S�Ԃ炳����ŃW���C���g���������Ă��Ȃ������B��������C�J�����������B

�]�k�����A�h�O�d�A�������A�������z���M����������h�ł��������A�s���Ȃ������B

�B�e���[�������S�t���ɂȂ����A�z���M�����ʉ����ݒ��ł��������߁A������������������A�A�E�g�J�[�u���ɃP�[�u���E�ː����Ȃǂ�����A�B�e�s�����ƂȂ��Ă��܂��Ă����Ȃǂ����R�������B

�P�X�W�T�N�W���R��

| �@ |

�����@�֎����A�P�X�W�U�N�P�P���P���������ŁA�d�e�U�S�|�P�O�O�O�����������ꂽ�W�ŁA�z���������S�N���̂P�X�W�V�N�R���Q�T���t�������É����^�]�����ٓ������B

�����B�e���A�P�X�W�T�E�R�E�P�S�����i�������S�����j�ݕ�������S�d�e�U�S���j���A���R�@���d�k�Q�g�i�g�p�`���d�e�U�S�j�́A�d���ԍ��T�P�`�T�T�̂T�d�����������B

�܂��A���R�@���d�k�c�k�P�g�i�g�p�`���d�e�U�S�E�c�c�T�P�j�́A�d���ԍ��P�O�P�E�P�O�Q�̂Q�d���i�X�S�R�|�X�S�S�E�X�S�P�|�X�S�Q�������q������j���������B

���������́A�ݕ�����̂d�e�U�S�����������i���̂́A�R���e�i������͂���Ă��Ȃ������B

�P�X�W�T�N�T���S��

| �@ |

�R�W�P�n�Ƃd�e�U�S�E�O�ԑ�������s������������ꂽ���́A���������������E�m��������l�ł������B

�������́A�₭�����E�ݕ�����Ƃ����C�J�ꐺ���o�����Ă������B�P�X�W�X�N�R���A��{�I���R�A�n���ł��o���C�J���p�~���ꂽ�悤�����A�������͂܂��������B

�����B�e����R�R�N�o�������A�Q�O�P�W�N�����ɂ����āA�g�p�`�����ύX�͂Ȃ����A�������ω��ƂƂ����ו��͂��낢����ω����Ă���B

���ݕ�������ω��i��v�Ȃ��́j

�@�g�p�`���F�d�e�U�S�E�O�ԑと�d�e�U�S�E�P�O�O�O�ԑ�i�X�V�@�j

�A������ԏ�F�Ďq���ԏꁨ���ˑ�R�w

�B�S�ݕ���Ԃ��R���e�i��ԉ�

�P�X�W�T�N�T���S��

| �@ |

���̂W�N���A�P�X�W�Q�N�V���������E�R�A�{���i�m��{�����ˑ�R�j�d���J�����́A���̂悤�ɁA�c�k�F�c�c�T�P�Ƃd�k�F�d�e�U�S�E�O���������т�������悤�ɂȂ����B

�����B�e�̂R�R�N���̂Q�O�P�W�N�����ɂ����ẮA�d�e�U�S�`������������ԏ����A�Ďq�n���ł����ˑ�R�w������������A�c�c�T�P�`�z�u�����������i�P�X�W�T�N�R���F�W�P�����Q�O�P�W�N�R���F�Q���j�Ȃǂ����R�ɂ��A�S���������͂ł��Ȃ��B

���̂悤�Ȃd�k�Ƃc�k�����т����i�́A�㓡�����ԗ����i�B�e�����Ďq�@���j�ɂ����ẮA���S���ߋ��̂��̂ƂȂ��Ă��܂����B

�������������B�e

�P�X�W�T�N�P�P���Q�R��

| �@ |

���̂P���@���������S�����j�ݕ���������S�d�e�U�S���E���R���V������@�p�~�̂��߁A���R�@�����lj��������ꂽ�A�T���̂����̂P���ł���B

�����Ă�͂�P�X�W�U�N�P�P���P���������ŁA�d�e�U�S�|�P�O�O�O�����������ꂽ�W�ŁA���Q�N���̂P�X�W�V�N�S���P���t���������^�]�����ٓ������B

�m�n�D�S�E�T�ɁA�P�`�R���@���O�d�A���摜���f���������A�������d�e�U�S�E�O���������j�����킸���S�N�S�����i�ݕ���������p�Ƃ��āA�Վ��q������p�Ƃ��Ă��p�r�������j�ł��������߁A�O�d�A�͂��̂P������ł������B

�P�X�W�U�N�R���X��

| �P�O�F�d�e�U�S�W |

�������S�����j�ݕ���������S�d�e�U�S���E���R���V������@�p�~�̂��߁A���R�@�����lj��������ꂽ�A�T���̂����̂P���ł���B

�P�X�W�U�N�P�P���P���������ŁA�d�e�U�S�|�P�O�O�O�����������ꂽ�W�ŁA���Q�N���̂P�X�W�V�N�R���P�T���t���������@�����ٓ������B

�d���O�����_�ŁA�R�W�P�n�d���Ƃd�e�U�S�`���������ւ����������܂��Ă����B

�������Ȃ���A�d�e�U�S�`�ɂ��ẮA�h���c�d�e�U�S�`�h�Ƃ�������O�������������ł������i�������j�́A�S�N�S�����ƁA�v���̂ق��Z�������B

�Ȃ��A�d�e�U�S�|�O�����ɂ���Վ��ݕ���������́A�P�X�W�V�N�Q���܂����������B

�P�X�W�T�N�W���R��

| �P�P�F�S�X�U�R���E�d�e�U�S�P�P�{�ݎ� |

���̂P�P���@���������S�����j�ݕ���������S�d�e�U�S���E���R���V������@�p�~�̂��߁A���R�@�����lj��������ꂽ�A�T���̂����̂P���ł���B

�����Ă�͂�P�X�W�U�N�P�P���P���������ŁA�d�e�U�S�|�P�O�O�O�����������ꂽ�W�ŁA���P�N�����̂P�X�W�U�N�P�O���Q�U���t��������@�����ٓ������B

�������́A�R�A�{������i����������j�����m�R���E���m�R���d���J�����O�ł���A���^�q��������͂��߁A�܂��܂����������q��������R�A�{���������ł������B

���̂��߁A�����������ݕ�����ȊO�ɂ���������������������o���āA��I�ɂ��y�����Ƃ���ł������B

�P�X�W�U�N�V���Q�O��

| �P�Q�F�S�X�U�R���E�d�e�U�S�P�Q�{�ݎ� |

���̂P�Q���@���������S�����j�ݕ���������S�d�e�U�S���E���R���V������@�p�~�̂��߁A���R�@�����lj��������ꂽ�A�T���̂����̂P���ł���B

�����Ă�͂�P�X�W�U�N�P�P���P���������ŁA�d�e�U�S�|�P�O�O�O�����������ꂽ�W�ŁA���R�@���z�������P�N�����A�P�X�W�U�N�P�O���Q�V���t��������@�����ٓ������B

�]�k�ł��邪�A�d�e�U�S�E�O�ԑ��������@�E�u���A���́A�d�e�U�S�E�P�O�O�O�����E�u���A�����������������A�j���I���͋���������B

�P�O�O�O�ԑ�́A���̉���Â��ɂ��邽�߁A�v�ύX���ꂽ�ƕ����B

�P�O�O�O�ԑ�̑��ΓI�ɐÂ��������I���_�炩���u���A�����A����͂���Ŗ��͂�����B

�P�X�W�T�N�W���R��

| �@ |

�@�[�U�E�A�[�Q�����n�_�ł���A�u��_�ϑ��v�摜�ƂȂ��Ă���B

�摜�ł�������ɂ������A��������J�ł���A�^�����f�O�����L��������B

�c�T�P�̂Q�D�U�{�̃p���[������A�d�e�U�S�`���ł��邪�A�z���M�����ʉ����A���a�Q�V�O�����}�J�[�u�`�P�T�D�Q���������z�̂��߁A�c�T�P�E�c�c�T�P���ꂼ����������l�ɁA�����͂��������ʉ������s�����B

�X��l�s�T�Q���|���[�^�[�����A�����ł���ۓI�ł������B

���������ő��o��

���c�T�P�i�ΒY���j�F�P�Q�W�O�o�r

���c�T�P�i�d�����R�j�F�P�T�X�O�o�r

���c�c�T�P�F�P�T�S�O�o�r

�i�G���W���o���F�Q�Q�O�O�o�r�j

���d�e�U�S�F�R�R�U�O�o�r

�P�X�W�U�N�V���P�X��

| �@ |

�����Ґ��ł͂Ȃ��̂ŁA�c�T�P�E�c�c�T�P�ł����Ă��P�@�����ƂȂ�ł��낤���A�Ďq�������s���ݕ�������S�Ăd�e�U�S�����ƂȂ��Ă���́A�S�ݕ�������P�@�����ł������B

�u���S�F�d�e�U�S�E�O�����{���R���e�i�ݕ�����v���Ґ��́A�h���a���ݕ�����h��������ł��낤�B

�����̂悤�����������i���o�b�N�ɁA�͌^�����E�̂悤���Ґ����ݕ�������������s���p�́A�c�T�P�łȂ��Ƃ��ƂĂ�����I�Ȃ��̂ł������B

�]�k�ł��邪�A�摜���擪�E�d�e�U�S���ʉ��������Q�O�������������r���A���Q�R�����������l���⋭����Ă���̂��m�F�ł���B

���a�S�O�N�����B�e���ꂽ�A�������s���u�t���c�T�P�t���ݕ�����v������ƁA�����肩�Ȃ������Q�O�`�R�O�����ݎ����A�����Ă���B

�P�X�W�U�N�W���P�U��

| �@ |

�������A�����ꂽ�ݎ����A�Q�����W���ł���A���a���ݕ�����炵������ł���B

�X�e���I�^�������s�������A��r�I���x�͑����A�����C�J�����炵�ăg���l�����z�����܂�Ă������B

�����B�e�̂P�S�N�O�A�����A���O���Łu�V�W�R���E�����s�E�t�c�T�P�T�Q�S�{�ݎ��v���B�e�������A�F�����Ȃ��������߁A���x���W�ŁE�d�e�U�S�Ƃc�c�T�P�������ɁA�S�������̃A���O�����B�e�����B

�J�������ɂȂ邪�A�������������ƃg���l�����A���ł���A�w�i�������������܂��āA�����ꏊ�����x�K��Ă��O���Ȃ����̂ł���B

�P�X�W�U�N�X���U��

| �@ |

�ɋ}�����A��������A������h���a���ݕ�����h�炵������ł���B

�P�X�W�T�N�R���P�S���_�C�������ŁA���R�@���c�c�T�P���^�p���������������A�c�c�T�P�P���d�����͂Q�d���i�P�P�P�E�P�P�Q�j�݂̂ƂȂ����B

���̂X�X�P��������������̂X�X�Q����́A�P�P�P���d���ł������B

���Ȃ݂ɂP�P�Q���d���́A���R(��)���됣���E���S�O�W�S���|�P�O�W�S���ł���A�������ː����������߁A�d�e�U�S�ł͂Ȃ��c�c�T�P�����Ƃ��ꂽ�B

�P�X�W�U�N�P�O���A���������S�����`���p�~�������A�P�P�P���d���̂X�X�P�E�X�X�Q������p�~�ƂȂ����B

�P�X�W�U�N�P�P���P���̃_�C�������ŁA���R�@���c�c�T�P���d���������Ȃ����B

�P�X�W�U�N�X���U��

| �@ |

����������Ґ��́A�Ďq���ԏ��܂��s�������ݕ��������r��������ΓI���Z���A���ɂP�O���ȉ��������B

�����B�e���A�R�A�{���ł����^�q������������ݒ�����A�Ďq�@���c�c�T�P�z�u�������W�P���������A�h�c�c�T�P�������h���^���������ł������B

�����������ł́A�P�X�W�T�N�R���P�S���_�C�������ȍ~�A���ɂc�c�T�P���������I���A���S�Ɂh�d�e�U�S�������h���ڍs���Ă����B

���R�@���c�c�T�P�`�́A�e���������Ă����B

�X�Q�V�l�́A�Ďq���擪�Ɂu�N���j�P�S�R�`�v���A�����Ă���A�����摜�ł��m�F�ł���B

�P�X�W�T�N�T���S��

| �P�W�F���R�@���c�c�T�P�Ō��������A |

�����N�̂R���P�S���_�C�������ŁA�������ݕ������������d�e�U�S�E�O�ԑ��ƂȂ������߁A����܂�����ł������A���R�@���c�c�T�P�`���������x���ƂȂ����B

�����B�e���_�ŁA�d�e�U�S�E�O�ԑ��Ƃc�c�T�P�����^�p�ŁA���������R���V���������q������Q�������d�������������߁A�����摜�����̂c�c�T�P�P�O�Q�R���@�́A�����d�����A���Ă����B�B

����ŁA���R�@���\���ł́A�x���ɂȂ����c�c�T�P�`���A�����P�����A����������u����Ă����B

�����B�e�����ғ����Ă����c�c�T�P�`�́A�z�u�P�R�����A�킸���R���i�P�O�P�W�E�P�O�P�X�E�P�O�Q�R�j�݂̂����͂P�x�E���x�ł������B

�P�X�W�T�N�W���R��

| �@ |

������A�h�c�T�P�O�d�A���S���h�ł��邪�A������t�A���O���A������������B�e�ł���B

�͌^�����E�̂悤�ȁA�̂ǂ����̂����Z�Ґ������A��͂�c�T�P�O�d�A�E�Q�S�X�Q������A�����Ă����A�Ō���̃z�L�V�O�O�O�`�ݎ��Q������ۓI�ł������B

��������t�����c�T�P�O�d�A���B�e�n�Ƃ�����������ꏊ�����A���������������ď��ł����������߁A�c�T�P�O�d�A�������ĂP�S�N�o�������������_�ŁA�ق���������������Ă��܂��Ă����i�ď�������������������B�e�́A�s�\�ƂȂ��Ă����j�B

���S�^�ԗ���������O���������߂��A���R�@���c�c�T�P���Ō������������Ă����ɂ�������炸�A�S���t�@�����o�������L���������B

�P�X�W�U�N�V���P�X��

| �@ |

���ΊD���ύ������z�L�V�O�O�O�`�Q�����A�����Ă���B

�P�X�W�U�N�P�O���A�����`���p�~�������A���̃z�L�V�O�O�O�`�ɂ���ΊD���A�����I�����邪�A���̂R�����O���p�ł���B

�P�X�V�O�N���O���܂ł́A�����������`���ɁA�P�O�`�P�T���Ґ����ΊD����p������Q�{�ݒ�����Ă����B

�������Ȃ���A����̕ω��`�z�ΗA���̃g���b�N���ɔ����A�{���팸�E�Z�Ґ����`�p�~�̓���H�鎖�ɂȂ��Ă��܂����B

�P�X�X�R�N������A���R���ԏ����Ďq���ԏ��i���ˑ�R�j�����ݕ�����������ẮA�����ƂS�������ݒ����s���ł���A���߂Ă����~���ł���B

�P�X�W�U�N�V���P�X��